令和5年4月1日から始まる、公務員の定年の段階的引き上げ。

これにより、60歳以降の給与はどのように変わるのでしょうか。

給与計算に関係するのは、①役職定年制と、②給与の7割水準です。

管理監督職と一般職の事例について、いずれも職員として継続とした場合(退職や再任用を選ばない)の給与について、かんたんに解説します。

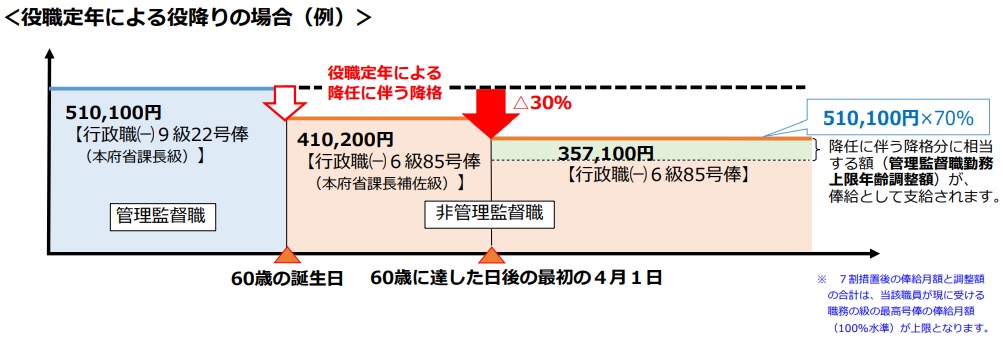

①管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)とは・・・

60歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任等をすること

②給与の7割水準とは・・・

60歳超職員の給与水準が当分の間60歳時点の7割水準となること。

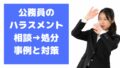

一般職の場合の給与は、7割水準へ

60歳に達した翌年度から、給与が7割になります。

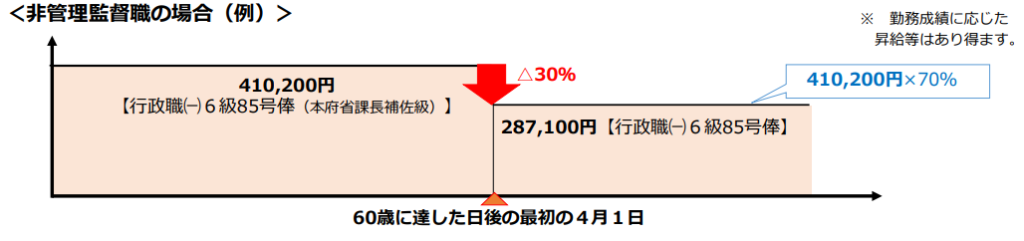

管理職の場合の給与は2段階で下げ

管理職の場合は、①まず60歳の誕生日に、役職定年による降任に伴う降格で給与が下がります。

②次に、60歳に達した翌年度から、給与が7割になりますが、管理監督職時代の給与に対して7割となります。

役職定年による降任で、給与が下がる(60歳の誕生日)

管理職の場合は、まず役職定年による降任に伴う、降格があります。

※上記の課長級の例では、10万円程度の下げが見込まれます

管理監督職の職員は、60歳の誕生日から最初の4月1日までの間(異動期間)に、

非管理監督職ポストに降任等(役降り)することになります。

管理監督職時代の給与から7割削減(60歳後の4月1日)

続いて、60歳に達した翌年度から給与が7割になります。

降任に伴う降格分に相当する額(管理監督職勤務上限年齢調整額)が、俸給として支給されるため、結果的に、管理監督職時代の給与の7割となります。

ただし、上限があります。

7割措置後の俸給月額と調整額の合計は、現に受ける職務級の最高号俸の俸給月額(100%水準)が上限となります。

7割水準になる手当/7割水準にならない手当

60歳に達した職員の諸手当について、下表のとおり100%支給されるものと、70%になるものがあります。

| 7割水準になる手当 | 地域手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当、夜勤手当 等 |

| 7割水準にならない手当(100%) | 住居手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当 等 |

【公務員の定年引上げ】60歳後の給与は?役職定年と給与7割水準の計算方法 まとめ

定年引上げ後の給与計算に関係する、①役職定年制と、②給与の7割水準について、

管理監督職、一般職に分けてご紹介しました。

新採用職員と比較したら、やはり高給なので、今後人件費が増えそうですね。